Плотники Сибири — секреты кержаков и староверов

ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Плотники Сибири — секреты кержаков и староверов

Помечено: Сибирская ЖизнЪ, Сибирь, старинные дома

- В этой теме 81 ответ, 41 участник, последнее обновление ⤠ сделано

Поданев.

Поданев.

-

АвторСообщения

-

25 Янв'19 в 04:28 #4625625 Мар'19 в 00:14 #403564

АнонимНеактивированный

АнонимНеактивированный- Пригород

В копилку: сибирское расклинивание топорища

Рассматривая топоры именитых мастеров, обратил внимание что расклинены они не так как обычно принято на хозмаговских топорах. Не одним длинным, вертикальным клином, а несколькими. Особенно меня впечатлили топоры Артемьева, Верескунова и как ни странно Труд Вача.

Первый способ самый простой, хозмаговский. В центре вбивается один клин во всю ширину, а затем 2 сверху и снизу. Но есть и недостаток, если у вас высокая проушина относительно ширины, то половинки получаются довольно толстыми, и тогда они плохо разгибаются. Соответственно есть хороший шанс получить трещину в полручки. Потому что половинки выходят толстые и не очень гибкие, они скорее расколют топорище, чем разогнутся в стороны. У меня так и случилось при первой попытке выполнить такой расклин.

Второй способ пришел, по легендам, с васюганья: называется 5 клиньев

Такой расклин делается 5-ю клиньями, два поперечных и 3 вертикальных.

И третий вариант.

Он так же делается 5 клиньями, по смыслу тоже самое, но клинья как бы повёрнуты на 90 градусов относительно топорища. Два вертикальных клина во всю проушину и 3 коротких горизонтальных.

Таким способом владеет некий мастер на заводе Труд Вача. Впрочем данный расклин встретился только на выставке Клинок и только на топорах специально сделанных для данной выставки. Так что данный вариант довольно экзотичен, никем больше не используется. И по моему опыту преимуществ не даёт. Поэтому рассматривать мы его не будем.

Итак начнём. Нам нужно топорище, плотницкий топор массой 1кг и больше (у него большая проушина), несколько клиньев, эпоксидка, марля и очумелые ручки.

Метод 5 клиньев дополнительно усилен использованием марли и эпоксидной смолы. В данном примере я комбинирую 2 зарекомендовавших способа насадки в одном.

1. Место под посадку топора.При вырезании места под посадку, нужно сделать так, чтобы топорище выступало из проушины примерно на 1 см, тогда у вас будет дополнительный кусок дерева, который после расклинки будет большего диаметра чем проушина и следовательно топор будет держаться надёжнее.

2. Пропилы.

Пропилы в топорище нужно сделать ножовкой по дереву, на глубину не меньше 2/3 от глубины проушины + высота выступа над проушиной см п.1Клинья вырезаем из твёрдого дерева, лучше бук или дуб(они идут на мебель, в частности стулья — не выкидывайте старые стулья). Приходилось читать рекомендации, что для клиньев необходимо использовать то же дерево из которого сделана рукоять. Сразу хочу сказать, что это ошибка. Дерево на клиньях должно быть прочным независимо от того, какое дерево вы используете на рукоять. Клинья придётся забивать киянкой или молотком. Причём усилие будут весьма значительные и если клин будет из берёзы, то он сломается. Направление волокон должно быть параллельно сужению клина, иначе при ударе клин переломится не достигнув нужной глубины, соответственно не расклинив топорище как надо, а достать его оттуда уже не удастся.

Поперечные клинья необходимо делать во всю ширину проушины, а не на ширину древка, которое выступает наружу, потому что топорище после расклинки разопрёт в стороны. Вертикальные клинья необходимо делать с таким расчётом, чтобы их суммарная длина плюс толщина поперечных равнялась высоте проушины.Хотим мы или нет, но сделать идеальную проушину и идеальное топорище под эту проушину нам сделать никогда не удастся. Поэтому всегда будут небольшие зазоры, даже после идеальной расклинки. Чтобы их избежать я использую марлю или бинт, пропитанный эпоксидной смолой. Эпоксидная смола помимо того что является хорошим клеем, обладает неоценимым свойством. Она не даёт усадки, а наличие марли выполняет роль очень эластичного армирующего материала, не дающего эпоксидке растрескиваться. Также эпоксидка стойка к воде и, пропитывая древесину, не даёт ей намокать. После застывания получается очень крепкий монолит, который заполняет все мельчайшие неровности и трещины, обладающий при том высокой прочностью.

Делается 4-5 слоёв марли в зависимости от величин зазоров на топоре и одевается сверху на торец топорища.Количество слоёв подбирается так, чтобы топор садился туго, но без сверхусилий.

После этого топор насаживается. После посадки, марля разрезается сверху и лишнее обрезается.Заливаем в пропилы смолу. Количество должно быть таким чтобы заполнилась 1/4 глубины. Но делать это надо только после насадки топора, чтобы смола не вытекала. Наполнение смолой пропилов имеет большой смысл. Довольно часто, особенно если сделан пропил недостаточной глубины, при забивании клина топорище даёт незаметную трещину(а иногда и очень заметную), внутри проушины. Трещина может дать о себе знать позднее, в самый неподходящий момент. Так вот — смола заполнит трещину и не даст ей развиться. Ну и в целом она так же позволит не оставить пустот в щели после забивания клина.

Натираем клинья эпоксидной смолой и аккуратно забиваем, вначале поперечные. А затем и вертикальные.

Если всё подобрано правильно, то на этом процесс заканчивается. Остатками марли можно зашпатлевать отверстия, если такие остались. Вытираем всё, что вытекло и ставим сушится.

На след. день. Смело отрезайте выступающие части клиньев, зашкурьте остатки марли и смолы, и пользуйтесь. Топор у вас никогда не рассохнется и не разболтается. Не верите? Попробуйте сами.По материалам кнайф-ру и totr.ca

31 Янв'20 в 09:41 #499244Ума не приложу, как наши предки умудрялись топить такие деревянные замки!?

Предполагаю, что такие дома строились сразу на несколько семей (по старому укладу, когда половина детей спали под лавками), т. к. раньше вполне нормой была изба в 30 м2.

Или значительная часть этих домов оставалась неотапливаемой? Но по идее неотапливаемая часть ведь должна гнить и плесневеть…И ладно бы там это где-то на кубанщине, но это чаще всего была Архангельская область, где холодина еще бОльшая, чем в той же Московской области, в которой строились, как я называю, «кастрированные» архангельские дома, т. е. с той же светёлкой (светлицей), но дома были значительно меньших размеров.

В том доме, который я взял в качестве примера (120 м2) вообще нахрен целых 3 печи… Их что, топили одновременно что ли? И это почти стандарт, таких домов много… при этом печи располагаются в отдельных комнатах, причем комнаты изолированные!

Сине-красные квадратики на схеме — это печи.31 Янв'20 в 11:00 #499256Да легко топили… Так же как и сейчас… Зажиточные люди, которые могут себе позволить прислугу для обслуживания дома — не мелочатся. Крестьяне тебе за рубль легко дров заготовят на пару зим, Васька будет топить круглые сутки, Фроська убираться и пироги стряпать… Дом таких размеров не мог себе позволить простой крестьянин или рабочий…. А Цари и короли могли позволить себе замки….

Время идёт, но ничего не меняется. Меняются только масштабы….

31 Янв'20 в 11:11 #499258Это все понятно. Но данный дом стоит в деревне Архангельской, состоящей сплошь из таких домов.

На чем они там наваривались — рыба только и пушнина, сельское хозяйство почти не развито… Леса правда навалом и забесплатно.

Своих домочадцев что ли припрягали??

31 Янв'20 в 11:16 #499259Очень все объясняющее фото из Архангельска сейчас.

Составьте рассказ по картинке:

31 Янв'20 в 11:22 #499260

31 Янв'20 в 11:22 #499260Это все понятно. Но данный дом стоит в деревне Архангельской, состоящей сплошь из таких домов. На чем они там наваривались — рыба только и пушнина, сельское хозяйство почти не развито… Леса правда навалом и забесплатно. Своих домочадцев что ли припрягали??

Там, где есть те, кто способен предоставить работу и платить за это деньги — там и будут люди, способные работать и желающие зарабатывать. Можно сказать, что это мож и были зачатки трудовой миграции и термина «гастробайтер»….

2 Фев'20 в 15:00 #499356В том доме, который я взял в качестве примера (120 м2) вообще нахрен целых 3 печи… Их что, топили одновременно что ли? И это почти стандарт, таких домов много… при этом печи располагаются в отдельных комнатах, причем комнаты изолированные! Сине-красные квадратики на схеме — это печи.

У меня у бабушки, в Киргизии три комнаты дом, в центре зал, и в каждую сторону по спальне, между комнатами колонная печь из кирпича, обогревает комнату и зал, то есть на три комнаты две печки. На кухне своя печь для готовки была.

26 Мар'20 в 08:17 #502869Строят ли в Сибири дома на лиственных окладах? в Якутии это довольно распостранено (вместо цоколей), даже кирпичную кладку кладут

26 Мар'20 в 09:29 #502871

26 Мар'20 в 09:29 #502871В Якутии вечная мерзлота, там морозильник то вырыть сколько сил надо). На листвянках много домов в Томской обл. тоже стоят, особенно на болотистых грунтах. На непучинистых грунтах тоже кладут цоколь из кирпича на грунт и далее возводят избы. Сейчас не видил кто так строит, все на фундаментах, на сваях и т.д. дерево уже на грунт не укладывают.

2 Июн'20 в 12:11 #506730Да, жили бедно, но какие красивые крыши строили — почему сейчас такие выступы кровли не делают?

5 Июн'20 в 09:04 #507011

5 Июн'20 в 09:04 #507011Интересно, а почему сейчас в России не популярны деревянные дома в русском стиле?

В моде среди новых домов предлагаются, в основном, «шале», «фахверк», «скандинавские» и «канадские» дома. Русские в предложениях есть, но мало, и внешне они мало похожи на срубы конца 19 века.

8 Июн'20 в 19:38 #507305Ума не приложу, как наши предки умудрялись топить такие деревянные замки!?

Интересный вопрос, Почему на многих старых фото у домов нет труб? Курные избы.

Во многих домах попросту топили по-черному, вплоть до ХХ века. Хотя, конечно странно, что многие дома — огромные, выглядят довольно богатыми. Неужели люди не могли сделать нормальную печку с трубой?

Нам отопление по-черному (при котором дым идет не в трубу, а в помещение и выходит через дверь и специальные отверстия в стене или крыше — волоковые окна) кажется просто диким.

А ведь вполне можно предположить, что еще сто лет назад изба по-черному (ее еще звали курной или рудной) казалась людям вполне нормальной и привычной. Их предки грели так дома веками, и потомки, по накатанной, топили свои печи точно также. Ну а зачем что-то менять, если так повелось издревле, и стало привычным и даже, возможно, удобным.

Курная изба, источник: http://www.onegaonline.ru Так, например, в публикации Красиловой Людмилы Альбертовны Русская изба — традиции и современность // Вестник ИрГТУ. 2011. №7 (54) говорится, что:

С давних времён и вплоть до XIX в. на Севере, да и по всей России, ставили почти исключительно «курные» избы. Чёрная изба топилась «по-чёрному» каменной или глинобитной печью или очагом без дымохода. Дым проходил («курился») через комнату, согревал её и выходил через открытую дверь, либо через окно или дымницу (отверстие над печью в кровле).

Только с XV в. получают распространение печи с трубами.

Изба «белая» («белокурная») топилась «по-белому» — печью с дымоходом. Но, в основном, у князей, бояр, купцов и т. д. и только в городах.

Лишь в XVIII в. и только в Санкт-Петербурге царь Пётр I запретил строить дома с отоплением по-чёрному. Что касается деревень, то курные избы, отапливаемые по-чёрному, стояли и в XIX в. Некоторые такие избы сохранились и по сию пору.

У О.Коньковой, Л.Лаврентьевой и Л.Сакса «Коренные народы Ленинградской области». СПб., 2014 сказано, что:

«Еще в 1930-х годах в деревнях сохранялось много домов с печами, топившимися по-черному. Поэтому на праздники, особенно к Пасхе, девушки и молодые женщины тщательно мыли избы, очищая потолки и стены от копоти хвощом и мелким песком».

Курная изба в приходе Каприо (ныне Ломоносовский район). Фотография С. Паулахарью. 1911 г. (Из книги «Ингерманландия глазами Самули Паулахарью. Велоэкспедиция летом 1911 года» Или вот еще из статьи А. Пермиловской «Курные избы Ошевенска» :

«….Курные избы в конце XIX века были довольно широко распространены по всему Северу, но сохранились — без всяких переделок — до сего времени только в Ошевенской слободе… Бывая в экспедициях на Каргополье, не раз спрашивала старых людей: отчего у вас так долго сохранялись рудные избы? Ответы, если получала их, бывали самые разные, но многие были по-своему убедительными и интересными.

Одни объясняли приверженность ошевенцев к этому типу жилища долговечностью строения, мол, дым из черной печи пропитывал стены сруба, происходила своеобразная консервация древесины, потому-то век рудных изб был более долог, чем у всяких иных.

Женщины нередко приводили такой довод: курная печь надежно держала тепло, создавая температуру в избе до 25 градусов, и при этом не требовала много топлива.

Одна старушка, помню, вздохнула: «В рудных-то избах было тепло как в байне — зимой по полу босиком ходил….»

То есть, как выясняется, отопление по-черному не всем казалось неудобным и люди находили в нем даже свои преимущества. Вплоть до ХХ века.

- по материалам sevprostor

9 Июн'20 в 07:45 #507317Японцы в эти же средние века дым под полом пускали, а у нас через дом. Менталитет!

29 Июн'20 в 11:28 #508555Продолжаем изучать местную историю ))

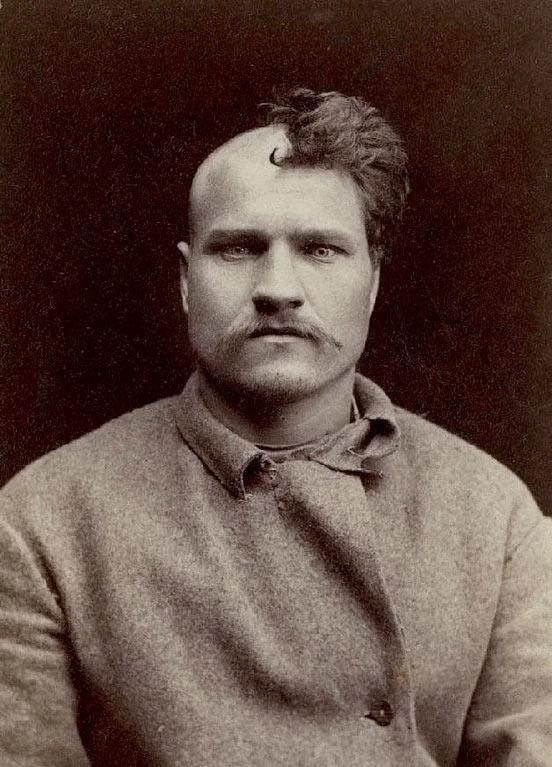

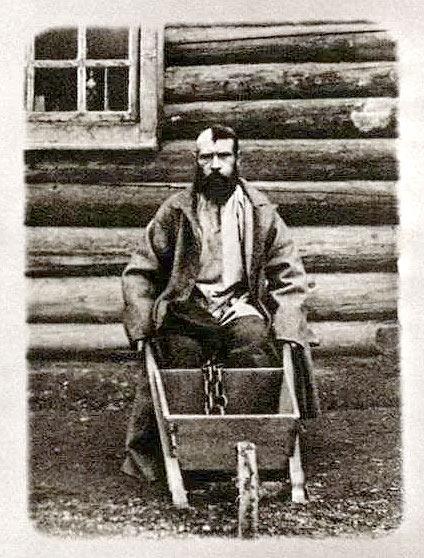

Загадка в тему. Некоторые сибиряки делали себе такую прическу. Зачем? (фото — Красноярск)

29 Июн'20 в 12:21 #508563

29 Июн'20 в 12:21 #508563Каторжане. По ножным оковам можно определить.

29 Июн'20 в 15:05 #508566Каторжане. По ножным оковам можно определить.

Верно. Чтобы сразу в толпе можно было увидеть беглова каторжанина (типа профилактика побегов)

29 Июн'20 в 16:20 #508577Верно. Чтобы сразу в толпе можно было увидеть беглова каторжанина (типа профилактика побегов)

Пока не побреется наголо, месяц на болотах, потом уже можно и за Урал.

18 Сен'20 в 10:28 #513070Обласок — или сибирская лодка-долбленка

Плотники говорят: «Легче баню срубить, чем лодку сделать».

— Лесины (спиленное бревно под лодку. — Прим. ред.) мы готовим ещё весной, когда лес просыпается, — это апрель, май. Главное — не брать подпаленное дерево или кручёное, из этого лодку не сделать. Вот так подходишь к дереву, обнимаешь двумя руками, нужно, чтобы до кончиков пальцев сантиметров двадцать оставалось, — объясняет Гумар.

Делают долблёнки исключительно из ветлы — ивы, поэтому они такие лёгкие — всего 12–15 кг при длине 4 метра (стандартный размер — 4 м 20 см). В той же Бахте, где когда-то тоже делали долблёнки, их предпочитали изготавливать из осины, но это, как говорит Гумар, неудобно. Осиновая лодка набирает воду, так что её невозможно затащить на берег, а с лодкой из ветлы всё просто, местные её надевают на голову и так транспортируют до реки.

Правильная долблёнка весит не более 15 килограммов

После спила подходящей лесины начинается длительный этап создания формы долблёнки. Для этого, по словам мастера, пробивается шнур — каркас будущей лодки. Гумар показывает, как вершками отмеряет расстояние от носа до хвоста, отмечает середину, наносит разметку и только потом аккуратно выдалбливает середину. Всё делается вручную с помощью древних инструментов, названий которых он даже не знает. Внешне они напоминают молотки и зубило, их он получил от своего дедушки.

— Мы пользуемся остатками наших предков. Кузни сейчас нет такой, чтобы нам что-то похожее сделали. Вот у меня есть тесло, у него сбоку острие немного надломилось, поэтому пользуюсь им только с одной стороны. Или вот, ложечка. — показывает он на маленькое сверло, которое используют для самой тонкой работы, — Досталась мне от папки. Она тут с краю подгнила, но ничего. Обычное сверло если брать, то оно трещины может дать, и лодка расколется, а эта ложечка идёт мягко, как нож по маслу.

Ещё Гумар показывает чопики — маленькие бочонки высотой в 1,5–2 сантиметра, которые делают из коры. Они нужны для регулирования толщины лодки. Чопики вбивают по всему дну лодки, после того, как пробит шнур и выдолблена середина. На одно изделие понадобится 300–400 чопиков. Как говорит мастер, для своей будущей долблёнки он уже заготовил 300 штук, но боится, что этого количества может не хватить.

Как раскрываются лодки

Всё, о чём выше говорят Вилюр и Гумар, по их признанию, составляет 95% всей работы. Оставшиеся 5% — самые сложные и ответственные, именно от них зависит, получится ли лодка в итоге.

В почти готовый каркас долблёнки наливают воду, которая помогает бортам раскрыться и делает древесину мягкой и податливой, как тесто. В таком виде лодка стоит примерно четыре дня. Если всё сделано правильно, вода поможет придать форму почти готовой лодке, в противном случае — расколет её.

— Результат можно только в конце ожидать, в этом и вся трудность. Если борты развелись, значит, удача твоя, а если лопнула — всё, работа насмарку, — говорит Вилюр Мавлютов.

Именно это обстоятельство, как объясняет он, останавливало многих молодых ребят всерьез заниматься долблёнками. «Молодые спешат, а в итоге лодка бух — и раскололась», — добавляет Гумар.

В его практике таких неудач не случалось, единственную оплошность он допустил, когда делал свою первую лодку:

— Одноклассники ко мне подошли, а я уже тогда всё очистил, осталось чопики пробить, и что-то заговорился, отвлёкся, не глядя ударил, а назад тесло вытащить не могу. Смотрю, а у меня лезвие с другой стороны и вышло.

На счету у мастера десятки удачных долблёнок и всего одна оплошность

После раскрытия бортов лодку обрабатывают смолой для того, чтобы она служила долго. В Юрт-Акбалыке даже сейчас можно найти просмоленные долблёнки, сделанные около 30 лет назад. У самого Гумара в гараже под брезентом хранится несколько готовых долблёнок, их он время от времени обрабатывает и повторно очищает, всё потому, что, по его словам, с лодкой «нужно, как с ребёнком», и тогда пользоваться ей можно будет долгие годы.

— А что, они у меня хранятся, есть-пить не просят, поэтому я и делаю ещё. Неизвестно же, как у меня со здоровьем будет следующей весной. А вдруг покупатель найдётся, так у меня уже лежат готовые, — улыбается мастер.

Эту лодку мы встретили на въезде в село

Поиск покупателей для мастеров татарского села — весьма проблемная тема. С десяток лет назад за лодку-долблёнку давали 15 тысяч рублей, но сейчас лодками почти не интересуются, продавать их некому. Вилюр Мавлютов предполагает, что интерес иностранных туристов к их уникальным долблёнкам мог бы дать стимул вымирающему ремеслу. И, возможно, тогда, мечтает он, в ремесло бы пришли молодые ребята.

— Я думаю, что у жителей Скандинавии в крови желание иметь такие лодки, как наши, — размышляет он. — Уверен, что заказчики будут. Надеюсь, появятся те, кто смогут поддержать Гумара и других мастеров. Раньше ведь весь берег Уеня был в этих долблёнках, а сейчас — сами видели, одна лежит. В хранении, конечно, долблёнки есть почти у каждого, но это же только в хранении. Одно дело — было, совсем другое — что есть и будет.

5 Окт'20 в 12:22 #513765

5 Окт'20 в 12:22 #513765Основные типы планировок сибирских деревень

Органическая связь с природой свойственна многим деревням Западной Сибири. Первые поселенцы выбирали места для жилья не только удобные, но и красивые. Поселения строили как продолжение окружающей среды.

Деревни-«гнезда» со свободной застройкой

В зависимости от рельефа местности деревни развивались от изб первых поселенцев в разные стороны. Окна в домах располагались в основном на южной стороне. В случае селения у малой реки деревня строилась по обеим берегам, что лишало ее ярко выраженного центра.

Деревни у больших дорог и трактов

В таких поселениях ярко выражена протяженная композиция с характерными прямыми длинными улицами. Дома чаще всего выходят торцами и окнами на улицу, при этом ориентация окон на солнечную сторону теряет свое главенствующие значение.

Большая длина улиц разделяется переулками и прогонами, а одинаковая по высоте линия жилых и хозяйственных построек нарушается высотными доминантами в виде церкви или пожарной каланчи.

Деревни у больших рек и озер

Наиболее распространённым вариантом застройки берега был ряд домов вдоль берега с выходящими к реке главными фасадами. Двухрядная планировка, когда к реке выходят дворы с хозяйственными постройками, тоже имел место быть.

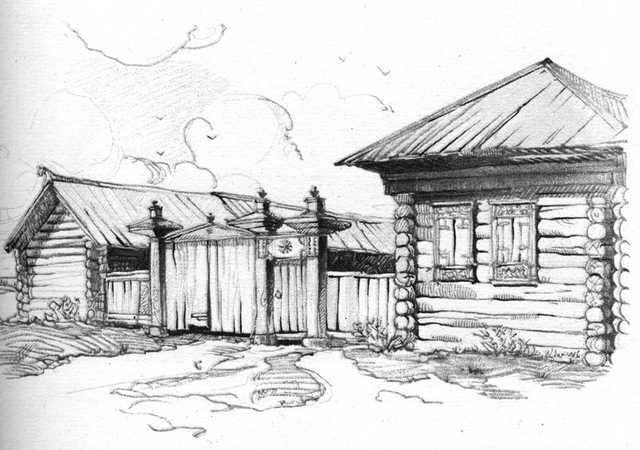

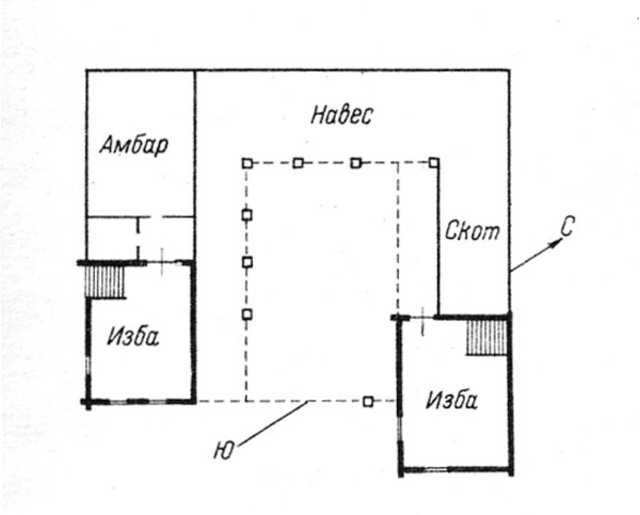

Открытая замкнутая усадьба

Главный фасад дома, как правило, был обращён на южную сторону, не зависимо от того, где проходила улица. Торец избы обычно выходил на улицу, а продольная стена закрывала часть двора. Напротив, через двор располагали амбар для хранения продуктов и хозяйственного инвентаря, и тоже торцовой стороной на улицу.

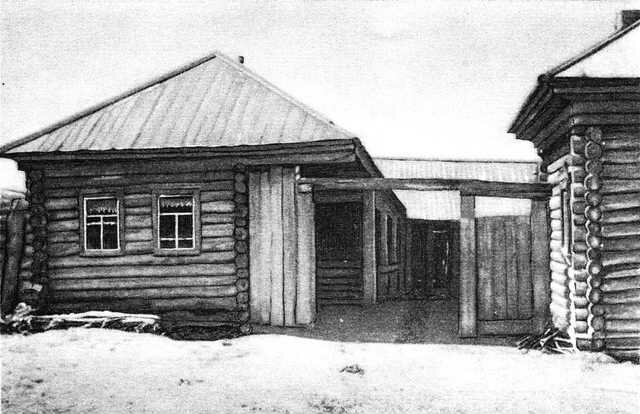

Замкнутый двор в деревне Усолка

Замкнутый двор в деревне УсолкаМежду ними ставили ворота, составляющие композиционный центр усадьбы. По периметру усадьбы шли хозяйственные постройки, погреба, скотный двор.

Перед всеми постройками обычно располагали небольшой навес от дождя и снега. В дальней стороне двора был проход в огород (как правило, за скотным двором).

Замкнутый двор в деревне Батурино Томской области

Замкнутый двор в деревне Батурино Томской областиЗакрытая усадьба

Этот вариант характеризуется устройством крытого двора. С двух сторон его ограничивали стены дома и амбара. Двор при этом имел общую крышу с амбаром или собственную. Для таких дворов характерна система двойных и тройных изб.

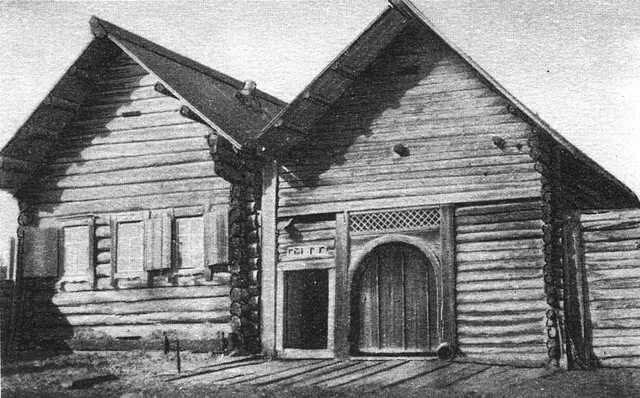

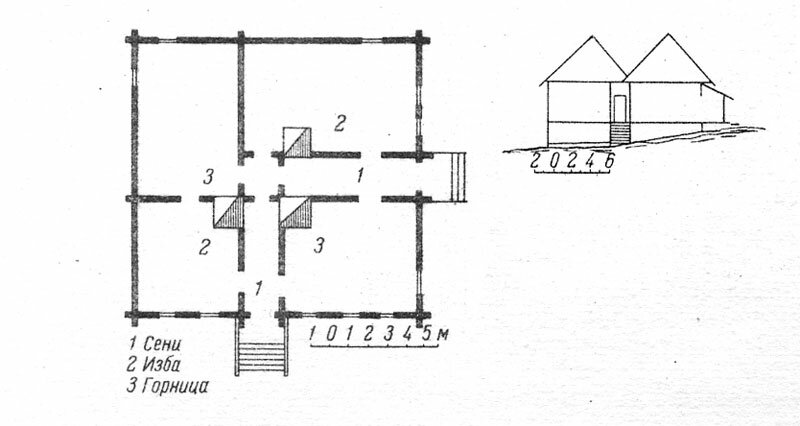

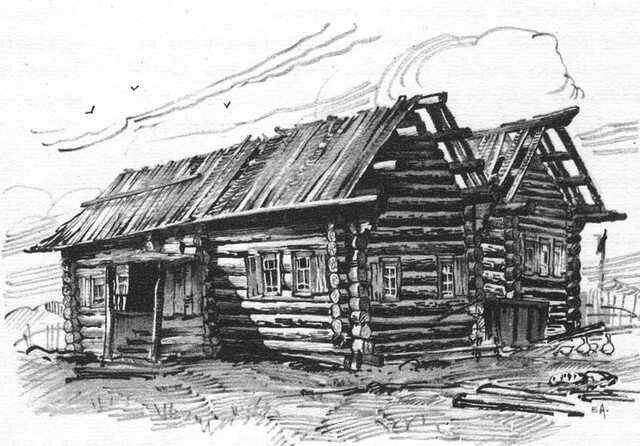

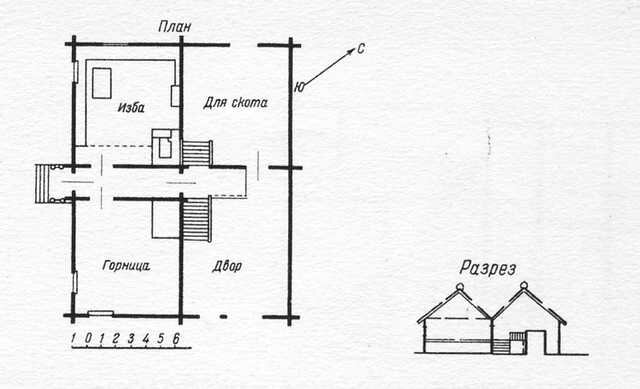

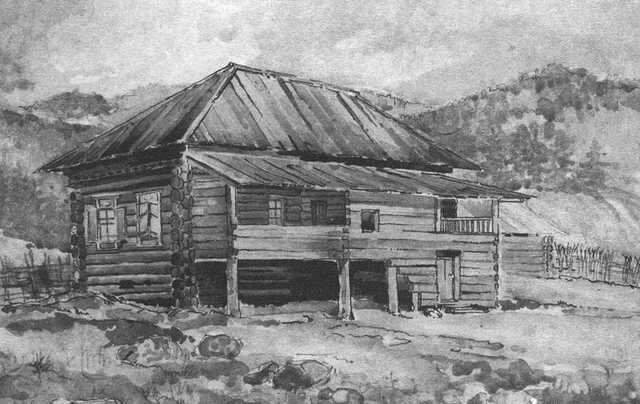

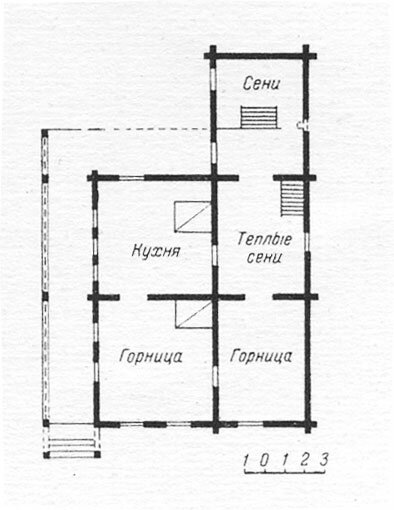

Двойной дом Петра Березовского в деревне Олаево Томской области с планом на следующем рисунке в галлерее

Двойной дом Петра Березовского в деревне Олаево Томской области с планом на следующем рисунке в галлерееТипы изб

Двойные избы

Объединение нескольких изб в одно целое, если судить по дошедшим до нас изображениям городов, прием достаточно древний. Выделяются три приема размещения двойных изб.

1. Простое соединение двух жилых домов.

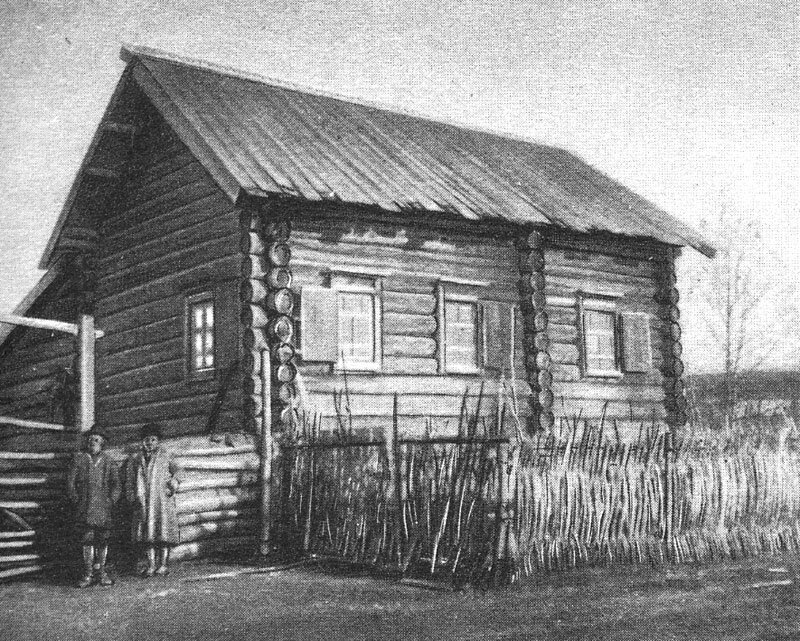

Двойной дом Акиных в деревне Брюхановское Томской области (с планом на след. рис.)

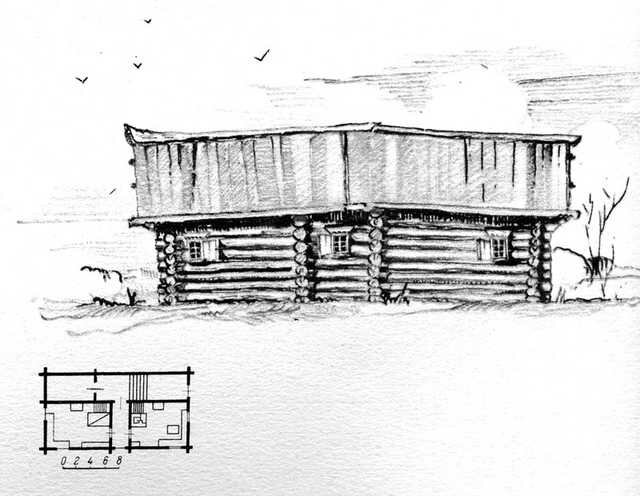

Двойной дом Акиных в деревне Брюхановское Томской области (с планом на след. рис.)2. Соединение двух изб с использованием подклети одной избы в качестве помещения для крытого двора.

Двойной дом Лязина в деревне Проскоково Томской области с планом на следующем рисунке в галлерее

Двойной дом Лязина в деревне Проскоково Томской области с планом на следующем рисунке в галлерее3. Соединение жилой избы с крытым двором или сараем.

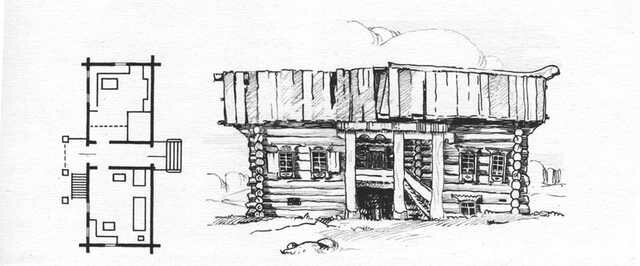

Двойной дом в деревне Хайдуково с планом на след. рис.

Двойной дом в деревне Хайдуково с планом на след. рис.Дом в этом случае имеет обычную схему с устройством входа с бокового фасада, крыльцо при этом может располагаться как параллельно боковому фасаду, так и перпендикулярно. Стоящий рядом двор имеет три или четыре стены.

Казалось бы, что двор с одной общей стороной избы более удачен с экономической точки зрения. Однако, испарения скотного двора приводили в негодность стену избы быстрее, да и санитарный аспект трёхстенного двора оставляет желать лучшего.

Самой распространённой и практичной разновидностью таких усадеб было тёхчастное деление в плане: жилая изба – двор (с воротами) – сарай. При этом двор и сарай объединены одной крышей.

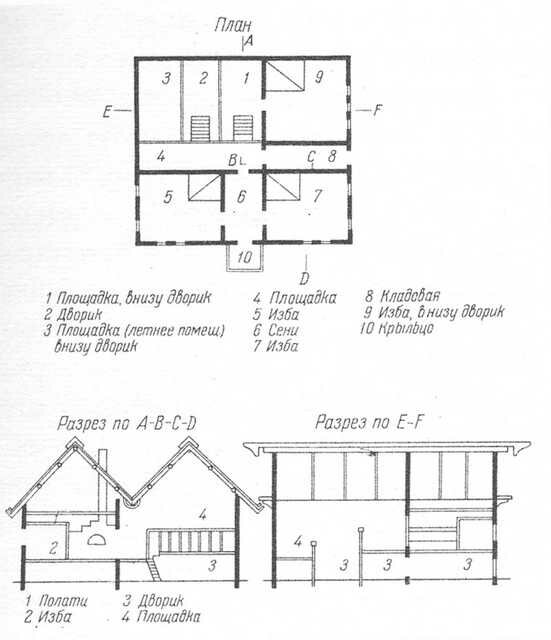

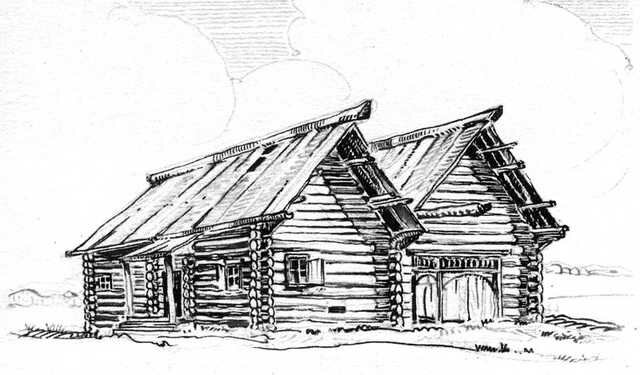

Тройные избы

Этот тип можно определить по конструктивному признаку, когда три самостоятельных сруба ставятся рядом друг с другом, соединяясь выпусками поперечных стен на расстояние 80-150 см. Существуют следующие типы планировки:

жилая изба — крытый двор – сарай для скота;

Тройной дом в деревне Проскоковское

Тройной дом в деревне Проскоковскоеизба – крытый двор – изба.

Тройной дом вы деревне Савина

Тройной дом вы деревне СавинаИзба-клеть

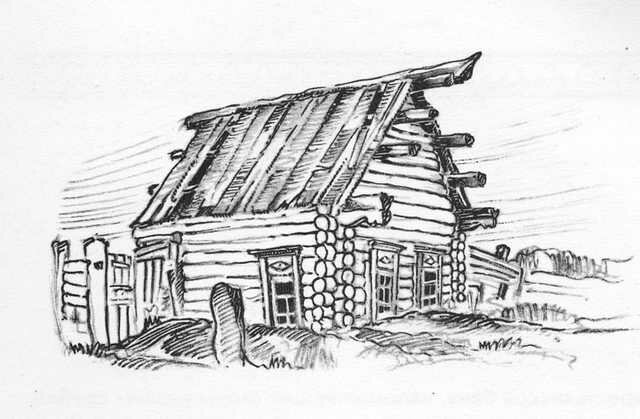

Представляет собой прямоугольник со сторонами, соответствующими длине брёвен (6-10 м). Первоначально форма была приближена к квадрату. Такой тип избы встречается часто в северных районах Западной Сибири. В зимнее время снег заметал такие избы почти до крыши, образуя дополнительную защиту от холода.

Изба Приходькина в деревне Федосеевка Томкой области

Изба Приходькина в деревне Федосеевка Томкой областиОбычно строили дома из сосны и ели, а лиственницу применяли только в нижних венцах срубов. Но встречаются постройки из кондовой (зрелой) лиственницы достаточно большого диаметра.

Старые избы в основном имеют с торца 2 окна. Позже стали делать по 3 окна. Внешняя сторона бревен оставалась круглой, а внутренняя обтесывалась.

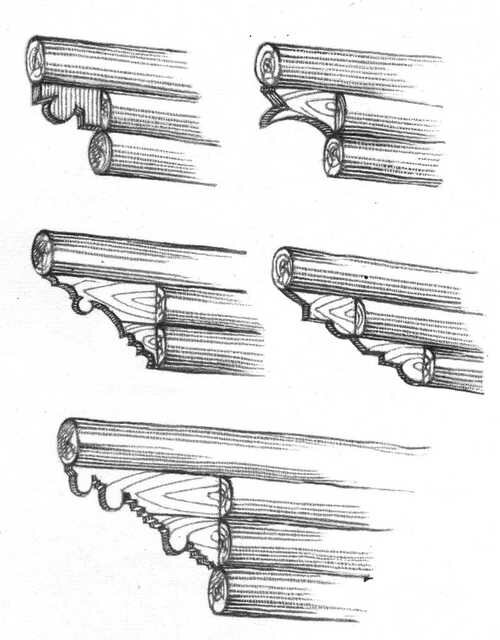

Пол жилого помещения находился почти на уровне земли. Декоративное оформление изб практически отсутствует. Можно видеть обработку

- повалов — постепенно расширяющаяся верхняя часть сруба, заменяющая карниз, служащая основанием шатровых или скатных крыш и защищающая стены от дождя;

Повалы-помочи изб в деревнях Томской и Новосибирской областей

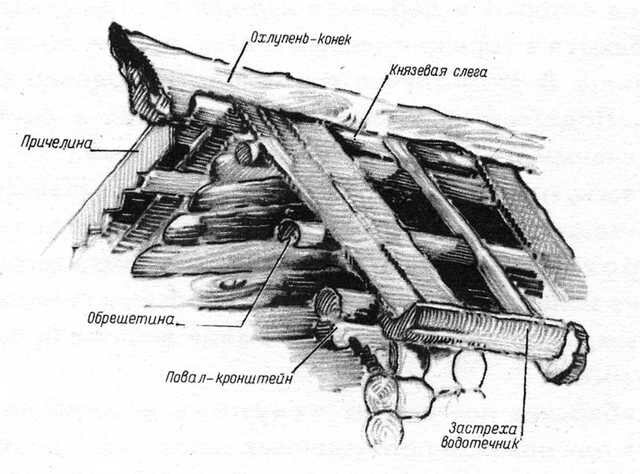

Повалы-помочи изб в деревнях Томской и Новосибирской областей- куриц — элемент безгвоздевой конструкции кровли, поддерживающие поток воды (водотечник);

Конструкция крыши на потоках и курицах в деревне Лоскутово

Конструкция крыши на потоках и курицах в деревне Лоскутово- охлупня (шелом) — выдолбленное бревно, прикрывающее конёк кровли; конец охлупня на фасаде избы украшался в старину конской головой;

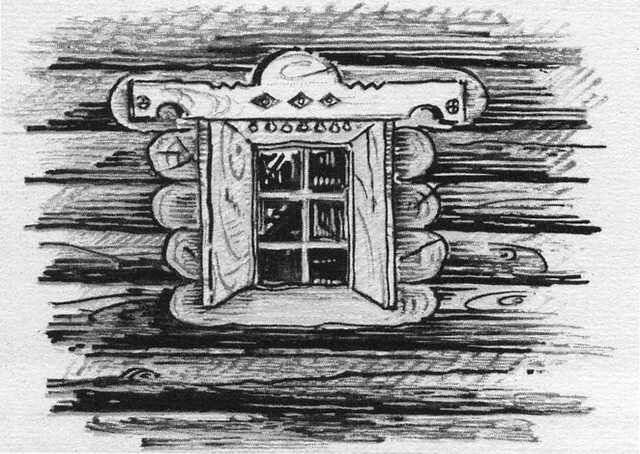

Окно избы в деревне Едакино

Окно избы в деревне Едакино- сдержанный декор наличника.

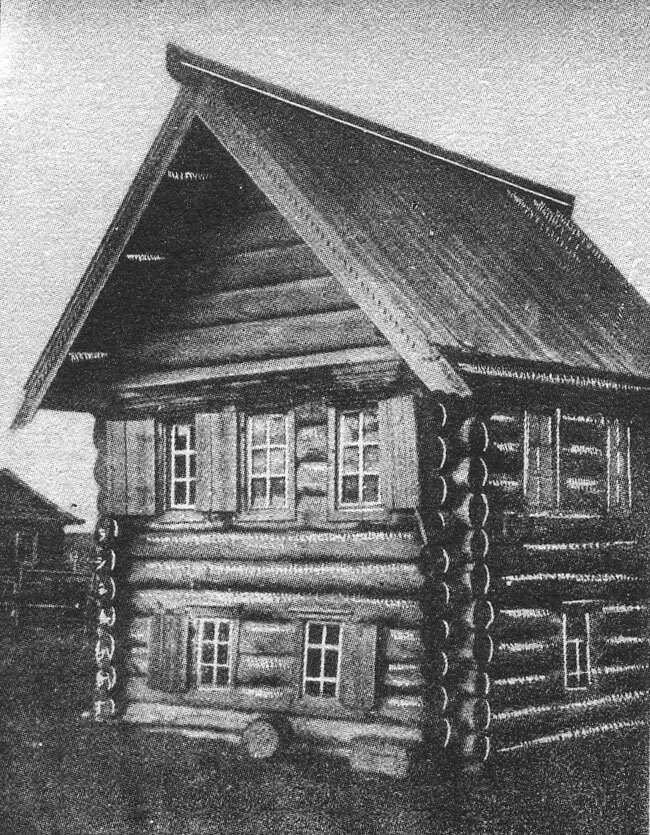

Двухэтажная клеть

В юго-западных районах Сибири, в верхнем течении рек Иртыша и Оби, встречаются избы с подклетями высотой 18-20 венцов (рядов брёвен).

Изба клетью с подклетью (переходной тип к двухэтажным клетям) в деревне Фыкалка

Изба клетью с подклетью (переходной тип к двухэтажным клетям) в деревне ФыкалкаНижний этаж (подклеть) с фасадной стороны ничем не выделяется. Строили его для хранения продуктов и хозяйственных целей. Но иногда в подклете устраивали жилое помещение.

Двухэтажная клетская изба в деревне Антипино

Двухэтажная клетская изба в деревне Антипино Двухэтажная клеть в деревне Зимник

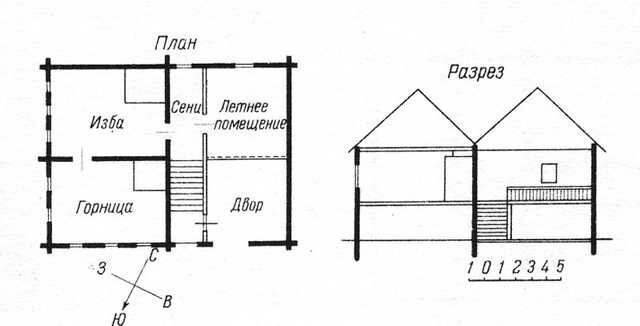

Двухэтажная клеть в деревне ЗимникИзба со связью

Такой тип изб возник из-за необходимости расширения помещения. К основному срубу прирубались сени, а потом еще одна клеть.

Изба со связью в деревне Ямы Томской области

Изба со связью в деревне Ямы Томской области Изба со связью с подклетью в деревне Усолка

Изба со связью с подклетью в деревне УсолкаКрыльцо чаще всего располагалась на боковом фасаде. Иногда в сенях устраивали сквозной проход на другую сторону, которая выходила в огород или хозяйственный двор.

Изба со связью Сидорова с крыльцом и террасой в деревне Язовая

Изба со связью Сидорова с крыльцом и террасой в деревне ЯзоваяИнтересным конструктивным и декоративным решением некоторых изб является устройство террас рядом с крыльцом.

Пятистенок

Это прямоугольный сруб, обычно размером 6х10 м, имеющий капитальную рубленую стену, которая делит его на две части.

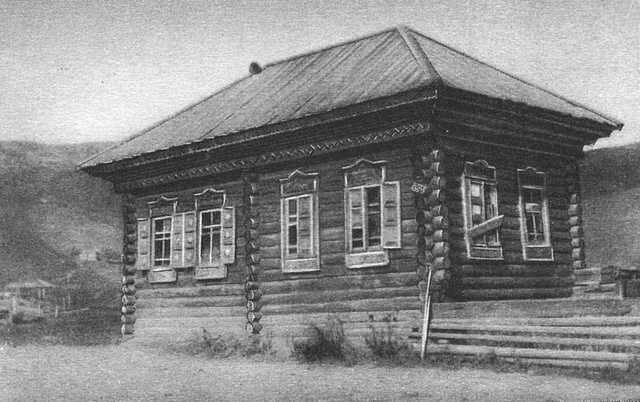

Пятистенный дом в деревне Язовая

Пятистенный дом в деревне ЯзоваяОбычно в большей части сруба устраивали избу или горницу, а в меньшей сени, жилую комнату иногда кухню.

Пятистенный дом Шлыкова в деревне Титово Томской области

Пятистенный дом Шлыкова в деревне Титово Томской областиКрестовая изба или шестистенок

В крестовой избе поперечная стена пересекается продольной, образуя четыре помещения, разделенные капитальной стеной.

Крестовая изба Шарыпова с развитыми сенями и терраской в деревне Фыкалка

Крестовая изба Шарыпова с развитыми сенями и терраской в деревне Фыкалка

Чаще всего шестистенки имеют крышу на четыре ската. Большие размеры сруба (примерно 10х10 м) затрудняют устройство крыши с фронтоном.

Типовые решения архитектурных форм в усадьбах поселенцев Западной Сибири разнообразились умением и способностями строителей. Особый колорит строительным модулям придавло чувство меры и изобретательность русского человека.

Есть ли в архитектуре народного жилища материал для современных архитекторов, работающих над созданием жилых домов? Отвечает ли народная архитектура требованиям быта, климата и разнообразию природных особенностей лучше, чем проекты современных усадеб?

Материал подготовлен по книге Ащепков Е. Русское народное зодчество в Западной Сибири. М, 1950

-

АвторСообщения

- Для ответа в этой теме необходимо авторизоваться.